|

|

|

Jusqu'alors,

seul les établissements situés en France recevaient les bagnards il s'agissait

de Toulon, Brest, Rochefort, Lorient, Le Havre et Cherbourg. Enchaînés par deux

les forçats sont vêtus, afin d'être facilement reconnu en cas d'évasion, d'une

vareuse rouge, et d'un bonnet vert pour les condamnés aux travaux forcés à

perpétuité, et un bonnet rouge pour les condamnés à temps. Jusqu'en 1830 les

condamnés à perpétuité reçoivent un marquage TP au fer rouge sur l'épaule. La

peine des travaux forcés, commençait par ce qu'on appelle la grande fatigue,

toujours enchaînés, les condamnés sont employés au transport du bois, des

pierres, curage des bassins, aux travaux de terrassement, de construction, et

au sciage de long, pendant trois années au moins. Par la suite si le condamné

faisait preuve de bonne conduite il pouvait prétendre à l'exécution de travaux

moins pénibles: travaux bureaucratiques, comptables, cuisiniers, cantiniers,

jardiniers, peintres, tailleurs, balayeurs etc... Les emplois les plus recherchés sont les travaux dans les

hôpitaux. C'est la petite fatigue. |

|

Bien

que la réglementation ne prévoit pas de rémunération, certains, reçoivent une

gratification qui ne peut dépasser le sixième de celui d'un ouvrier libre. |

|

En

1822 à Toulon et 1829 dans les autres bagnes, les condamnés à temps, reçoivent

un pécule qui ne leur est distribué qu'au moment de leur libération. A cela

peut s'ajouter le fruit de la vente des objets confectionnés par eux pendant

les rares heures de repos.

|

|

Vols,

faux en écritures, escroqueries, désertions, ces délits envoient les condamnés

aux travaux forcés. Les crimes de sang aussi, pour les condamnés qui avaient la

chance d'échapper à la peine de mort.

|

|

Le

22 novembre 1850, le prince Louis Napoléon proclame : " 6000 condamnés

dans nos bagnes grèvent les budgets d'une charge énorme, se dépravant de plus

en plus, et menaçant incessamment la société. Il me semble possible de rendre

la peine des travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins

dispendieuse, et plus humaine en l'utilisant au progrès de la colonisation

française ". |

|

Prétextant

la ruine de la Guyane, le gouvernement français prend la décision, en 1851, de

transformer cette possession en un vaste pénitencier. Dans un rapport du 20

février 1852, Ducos, ministre de la Marine et des Colonies, indique les motifs

qui incitent le gouvernement à tenter une autre colonisation fondée sur le

bagne, qui débarrasserait la France d'une "vraie lèpre sociale qui

entretenait les traditions de l'école du crime dans les bas-fonds de la

population".

|

|

La

révolution avait ouvert la voie, et dés 1852 il fut décidé d'expatrier les

bagnards qui regorgent dans les établissements français.

|

|

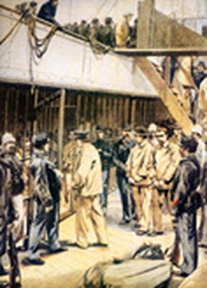

La

frégate l'Allier, quitte Brest le 31 mars. A son bord, deux cent

quatre-vingt-dix-huit condamnés qui proviennent des bagnes de Brest et

Rochefort, et trois déportés politiques.

|

|

Les

départs pour le bagne de Guyane se faisaient à Brest, puis Toulon. Sous la

troisième république, les départs se font à partir de St Martin de Ré. Le

voyage dure environ trois semaines, plus si le bateau embarquait des

condamnés à Alger. |

|

Après

avoir séjourné à l'îlet

la Mère et à l'île Saint

Joseph, les déportés politiques sont dirigés vers l'île du Diable. Les

condamnés de droit commun, sont dispersés en plusieurs autres lieux, l'île Royale qui héberge

ceux considérés comme les plus dangereux, et à Cayenne sur des pontons au

large de la ville.

La

déportation de 1852 concerne autant les condamnés de droit commun que les

déportés politiques.

Logés

dans des locaux de fortune, devant l'affluence des arrivées, les condamnés

sont progressivement transférés des îles sur la terre ferme, à Remire Montjoly, localité

située à quelques kilomètres de Cayenne.

|

|

|

|

Au

mois de décembre, 1852, environs 2200 condamnés ont rejoint la Guyane. Les

installations de Remire devenues trop exiguës il fallut évacuer les bâtiments.

C'est à la montagne d'argent que les bagnards trouvent accueil. Ils sont

employés au travail dans les plantations de caféiers.

|

|

Les

maladies et le manque d'hygiène font d'énormes ravages parmi les condamnés.

|

|

L'année

suivante, 300 condamnés sont débarqués au pied de la Montagne d'Argent, 195 y

trouvent la mort peu après leur arrivée. |

|

La

faute est attribuée au Gouverneur Sarda Garriga qui, dit-on, n'avait pas pris

de bonnes dispositions d'accueil, mais aussi par l'épidémie de fièvre jaune qui

décime les condamnés et les surveillants. |

|

L'amiral

Fourrichon le remplace le 31 janvier 1854, et fonde à St Georges un nouvel

établissement où les condamnés participent à la création de la ville. Deux

tiers des effectifs y trouvent également la mort. Fourrichon au contraire de

son prédécesseur fait appliquer les châtiments corporels en usage dans les

bagnes de France. Le climat, les mauvais traitements ont raison de la santé de

ces hommes. Parmi ceux qui échappent à la mort, certains ont recours au suicide

pour échapper au terrible châtiment qui leur était infligé. Le camp de St

Georges est évacué en 1856.

|

|

En

six mois de juillet à novembre 1854 d'autres établissements sont crées, Ste Marie, St Augustin, et St Philippe sur la

rivière la Comté. |

|

L'île du Diable

|

Le

30 mars 1854, est votée la loi qui définit la transportation des condamnés

aux travaux forcés hors de France, et qui Institue en outre le doublage.

Cette loi entérinait enfin la pratique de la déportation mise en place depuis

1852.

En

1856 le pénitencier de Kourou

ouvre ses portes, Avec ses annexes, Guatémala, Léandre, Passoura, Pariacabo, et Trois

carbets.

|

|

|

Le

cinquième gouverneur de la Guyane en cinq ans, l'Amiral Baudin préconise la

création du pénitencier à St

Laurent, et le 21 février 1858 est inauguré ce nouvel établissement

|

|

Un

Décret de 1880 a érigé cette localité en commune pénitentiaire. Les citoyens

libres n'avaient pas droit de vote pour élire les administrateurs de la ville.

Celle ci était dirigée par une commission municipale composée de personnalités

appartenant à l'administration pénitentiaire et du commandant supérieur du

Maroni.

|

| |

© 2001-2005 Guy Marchal

|